Medicane, l'uragano di casa nostra

Ciclone tropicale mediterraneo

Ciclone tropicale mediterraneo

In meteorologia per Medicane (ciclone di tipo tropicale) o Cicloni tropicali mediterranei o anche uragani mediterranei s'intende un sistema di bassa pressione caratterizzato da piogge torrenziali, forti venti e un calo della pressione al centro. Il loro nome deriva dalla somiglianza fra queste tempeste e quelle che si scatenano ai tropici (ciclone tropicale).

Fra i fenomeni convettivi che possono interessare il Mediterraneo a diverse scale spaziali e temporali (fronti freddi, mesocicloni, celle isolate) vi sono anche dei fenomeni denominati "cicloni mediterranei" o Tropical Like Cyclones (TLC). "Cicloni mediterranei", in senso lato, vengono spesso chiamate le più intense depressioni (minimo al suolo inferiore a 1000 hPa), caratterizzate dalla presenza di un occhio, privo di nubi, ben delimitato e da venti particolarmente intensi.

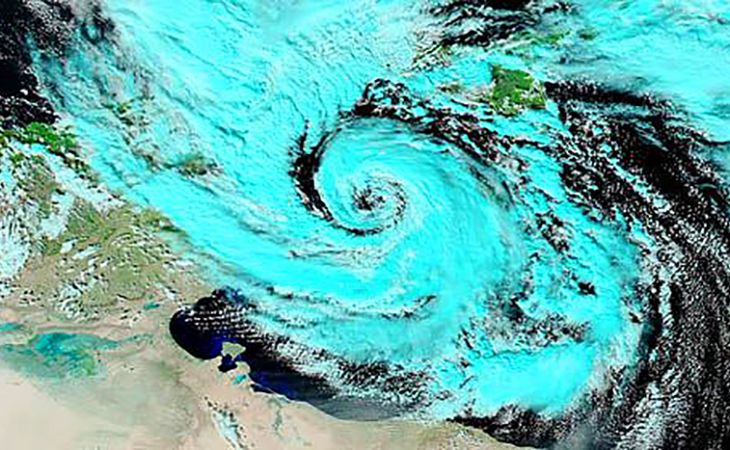

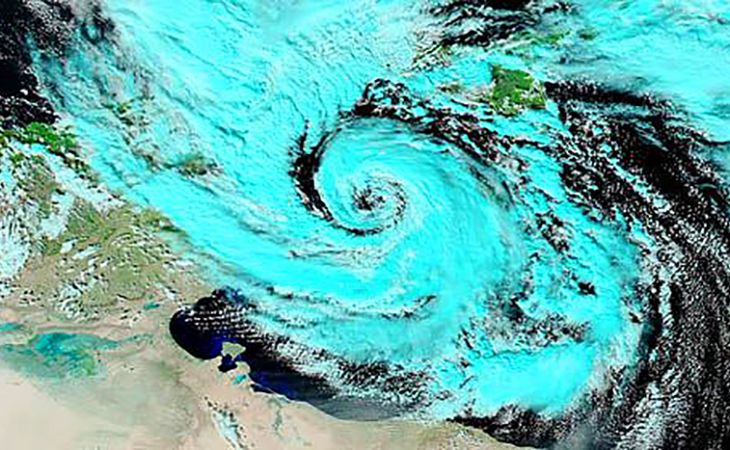

L'uragano Mediterraneo Zeo del dicembre 2005. Durante la sua formazione, a sud della Sicilia, ha provocato sull'isola venti tempestosi, alluvioni, danni e vittime.

Nell'ambiente meteorologico sono stati spesso chiamati "bombe meteorologiche" così definite da T. Bergeron: "un approfondimento molto rapido del ciclone extratropicale, nel quale la caduta di pressione in superficie corrisponde a 1 hPa ogni ora o più per un periodo di almeno 24 ore". L'ultimo ciclone tropicale mediterraneo è VEGA formato a sud della Sicilia, tra Lampedusa e Malta il 07/11/2014. In questo caso è stato possibile osservare la formazione del Medicane VEGA tramite analisi dei dati satellitari trasmessi a terra grazie alle quali è stato possibile determinare il fenomeno durante la genesi.

Morfologia dei cicloni mediterranei

I veri e propri cicloni mediterranei, detti anche TLC (Tropical Like Cyclones ovvero Cicloni di tipo tropicale) sono in tutto e per tutto simili a quelli delle zone tropicali. Si caratterizzano morfologicamente per una struttura a spirale delle nubi con occhio molto ben delineato e persistente, circondato da una muraglia di nubi torreggianti e con moti di aria calda discendente all'interno.

L'uragano Mediterraneo Celeno - Medicane - del gennaio 1995.

Il vento supera, almeno in prossimità di questa muraglia, i 135 km/h e sono presenti violenti, persistenti ed abbondanti piogge a prevalente carattere temporalesco e di rovescio (intensità massima di 500 mm/h). Il diametro massimo dei cicloni mediterranei è di 200-400 km. La durata temporale è molto variabile ma in genere è limitata a 1 o 2 giorni (molto spesso tali fenomeni durano solo poche ore). Nell'unico caso in cui è stato possibile misurare la pressione nei pressi del minimo (quello del 16 gennaio 1995) grazie ad una nave meteorologica tedesca, la Meteor che si trovava nei pressi della tempesta, è stato di 975 hPa.

Genesi dei cicloni mediterranei

La loro origine, come quella degli uragani tropicali, è da ricercarsi nell'eccesso di energia termica accumulata sopra il mare (in questo caso il mar Mediterraneo). Tale energia viene trasformata rapidamente in energia cinetica, ovvero in un intenso moto vorticoso dell'aria, con minima dispersione in moti traslazionali essendo una struttura quasi isolata.

L'uragano Mediterraneo Cornelia - Medicane - dell'ottobre 1996.

Il periodo dell'anno in cui si possono verificare è quello in cui la temperatura superficiale del mar Mediterraneo è più alta (intorno ai 26 °C), condizione che si verifica normalmente tra agosto e settembre sullo Ionio, sul basso Tirreno, sul canale di Sicilia, sul mar Libico, sul mar di Sardegna e sull'Adriatico centrale, ma possono formarsi comunque tra luglio e gennaio se ci sono altre condizioni favorevoli. Condizione necessaria per la loro nascita è la presenza di aria molto calda e prossima alla saturazione nei bassi strati sopra la superficie del mare.

Per innescare però la liberazione dell'energia in eccesso è necessaria la formazione di un'area di convergenza nei bassi strati che determini la nascita di moti ascensionali e quindi di una piccola depressione al suolo.

Tale situazione si può presentare per i seguenti motivi:

- presenza di un vortice isolato in quota (cut off)

- passaggio di un ramo del getto polare in quota

- presenza di un gradiente termico verticale fortemente superadiabatico in prossimità del suolo o negli strati prossimi ad esso (diminuzione della temperatura superiore ad 1 °C ogni 100 metri fino ad una quota di circa 1000 metri)

- presenza di un'area di discontinuità frontale quasi stazionaria al livello del mare

L'ascesa dell'aria, se non ostacolata da alte pressioni dinamiche con moti discendenti, causa il raffreddamento per espansione adiabatica e quindi la condensazione del vapore d'acqua in essa contenuto, ma la condensazione libera il calore latente di evaporazione che è il calore che l'acqua aveva assorbito in precedenza per evaporare, prendendolo dall'energia solare; questo calore si aggiunge al calore sensibile già presente nell'aria calda e determina un'ulteriore ascesa dell'aria che continua finché viene raggiunto il livello di congelamento, dove si libera ulteriore calore latente di fusione e così il meccanismo si autoalimenta.

Piccola ciclogenesi tropicale davanti alle coste della Sicilia Orientale nell'ottobre 2005.

Tutto ciò se il rifornimento di vapore continua (persistenza sul mare) e se persistono le condizioni che favoriscono l'ascesa dell'aria causa la formazione di un vortice grazie alla ben nota forza di Coriolis (forza deviante): a questo punto il vortice funziona come una pompa aspirante che continua a risucchiare vapore e calore dal mare; intensificandosi sempre più, la pressione precipita a valori molto bassi (difficilmente misurabili) ed il vento raggiunge le intensità massime.

Le principali fasi di sviluppo di un ciclone mediterraneo sono:

- si crea un'onda termica, con un settore caldo ben definito localizzato nel settore sud-orientale della depressione al suolo; i venti sono deboli;

- non appena il processo convettivo ha inizio, l'aria calda ed umida viene aspirata verso l'alto finché del precedente settore caldo rimangono poco tracce; i venti iniziano ad intensificarsi attorno al minimo di pressione al suolo;

- non appena il ciclone comincia a svilupparsi ed accrescersi si crea un "cuore" (core) con aria calda e più secca di quella circostante; i venti raggiungono la loro massima intensità;

- dopo circa 37 ore dalla formazione del ciclone al suolo il "cuore" ha temperature di 6-8 °C superiori a quella della circostante aria fredda che di solito si trova nel settore nordoccidentale del TLC.

Tale struttura è simile a quella osservata negli uragani ed essa si estende fin verso i 400 hPa (circa 7000 metri).

Ti Potrebbe Interessare Anche

Dal mogano alla vetroresina: storia di un cantiere diventato leggenda

La storia dei cantieri Riva inizia nel 1842 sul lago d’Iseo a Sarnico (BG) con Pietro Riva, maestro d’ascia emigrato dal lago di Como. Prosegue...

La storia del gommone

Esistono antiche immagini scolpite di pelli di animali piene d'aria, gonfiate con la bocca e galleggianti che venivano utilizzate per attraversare i fiumi,...

La Ferrovia Roma Ostia: ''Tutti ar mare''

Roma non è mai stata una città di mare anche se questo è stato strumento così essenziale da essere definito “Mare nostrum”,...

Occhio e malocchio nel 'porto di Torlonia'

Il rilievo del cosiddetto "porto di Torlonia" (propriamente il Portus Augusti, voluto dall'imperatore Claudio per incrementare gli approvvigionamenti dell'Urbe),...

La Grande Voragine Blu del Belize

La barriera corallina mesoamericana rappresenta, ancora oggi, uno degli ecosistemi meglio conservati del pianeta. Si estende per circa mille...

Sir Peter Blake, 34 anni dalla sua vittoria alla Whitbread

Sir Peter James Blake, nato il 1 ottobre 1948 e scomparso il 5 dicembre 2001, è stato un grande velista neozelandese che ha vinto la Whitbread Round...

La portaerei Cavour, orgoglio della Marina Militare Italiana

Nave Cavour (CVH 550) è una portaerei STOVL italiana entrata in servizio per la Marina Militare Italiana nel 2009, costruita da Fincantieri cui...

L’Ambra Grigia un tesoro nascosto

Elemento indispensabile della farmacopea più antica, mangiato, inalato, indossato, e oggi, nella sua formula sintetica, prevalentemente usato dall’industria...

Roma e la nave di Enea

L’archeologia si avvale spesso di contributi storico letterari dei grandi autori classici che, con i loro scritti, spesso avventurosamente pervenutici,...